小さなボートで航海に出る

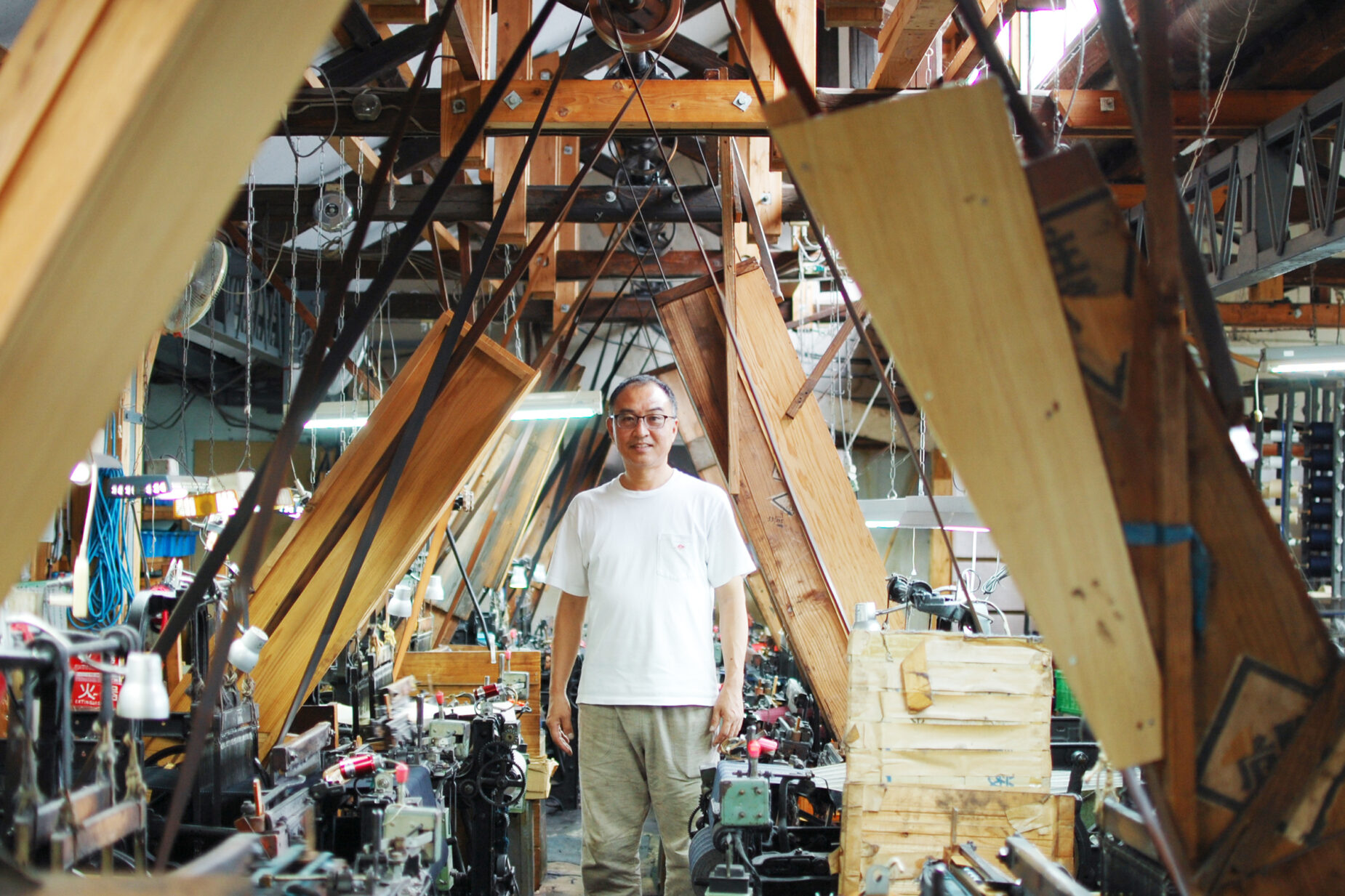

「時間は一つじゃないと思うんですよね」と九州の訛り混じりで話すのは、下川織物3代目の下川強臓さん。にこにこと穏やかな雰囲気だが、お話を聞くにつれ、空想と現実を行ったり来たりする、野望家のような、少年のような顔が見えてきた。ここ最近は、テキスタイルの世界最大規模の展示会や、カンヌ国際映画祭に出展し、国際的な評価を得る職人さんである。

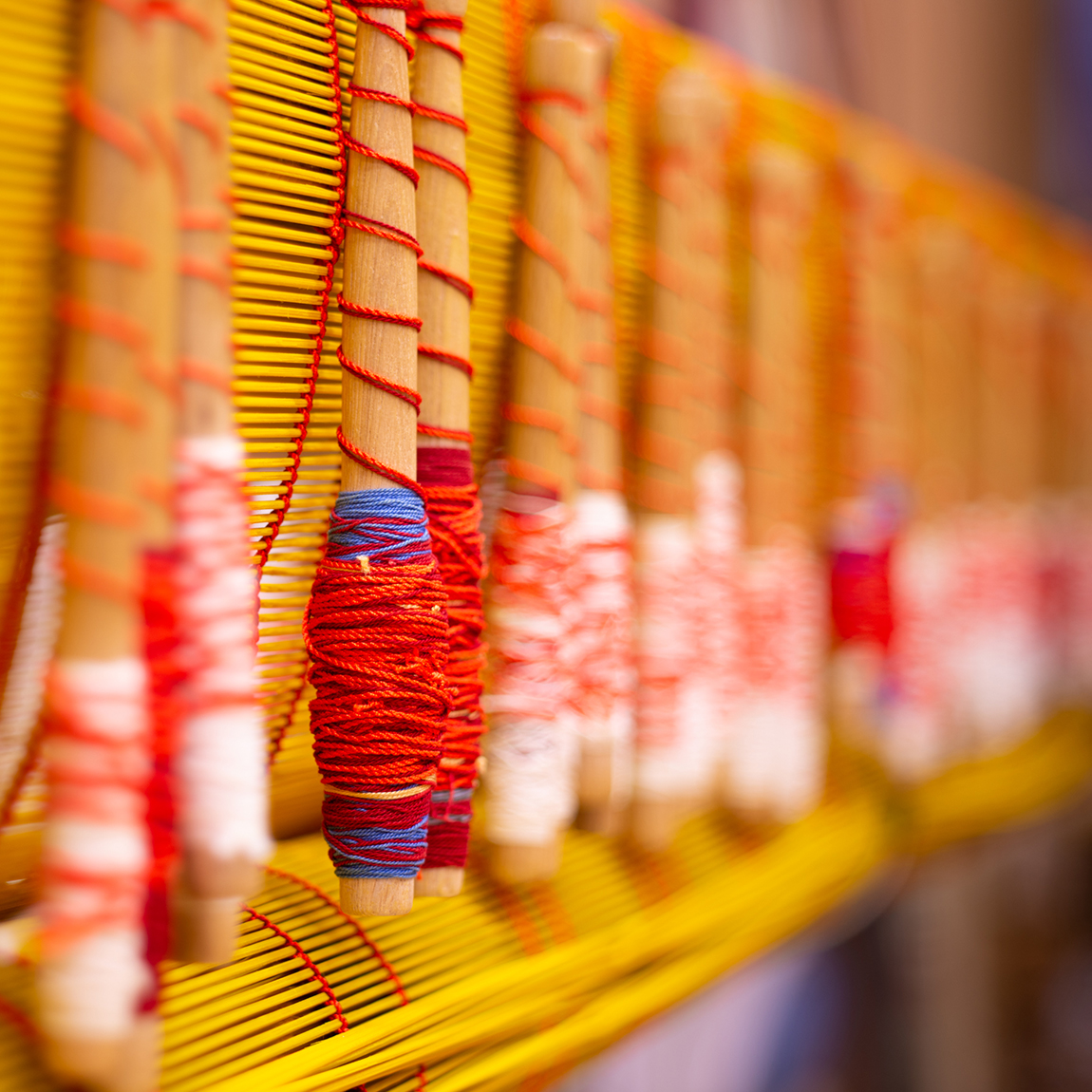

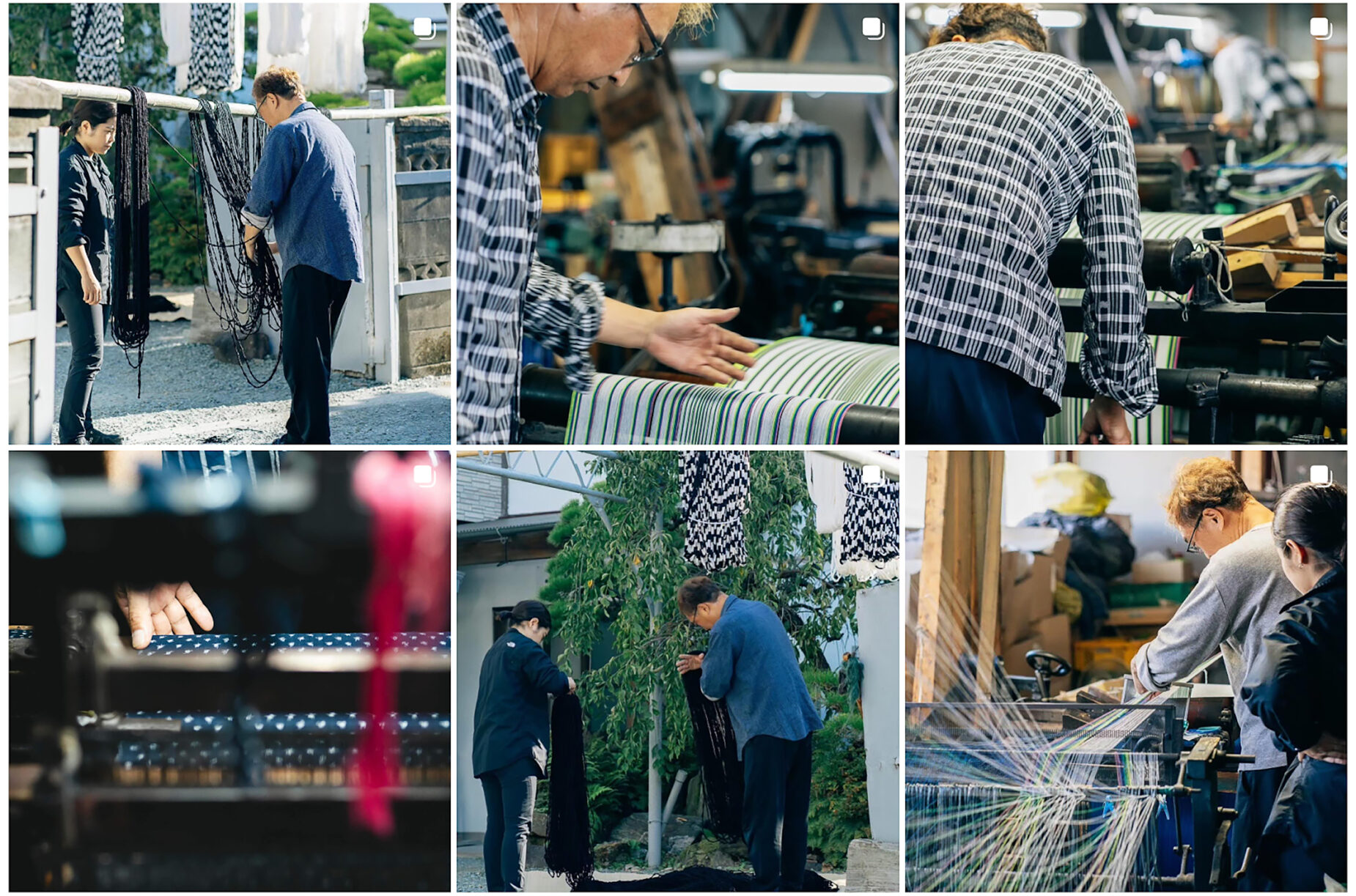

下川織物があるのは、有明海に注ぐ矢部川すぐ近くの平地。戦後この地で創業され、今は10人ほどの職人さんたちを抱えている。敷地内にはいくつかの小さな平屋が立ち並び、中庭には、爽やかな藍色に染められた絣の糸が束になって竹の竿に干されていた。工場の中に並ぶ織りの機械は、ガシャン、ガシャン、と大きな音を響かせる。明かり取りの窓から入る光が、織り上がった絣を照らし、より一層美しく見えた。

生産拠点としての工場、つくられた絣、そしてクリエイティブなネットワーク。“野望家”としての下川さんは、この3つを軸に商売をされている。彼の事業のイメージはこうだ。

「会社を船に例えるとしたら、大きな船は、最初漕ぎ出すのは大変かもしれないけれど、物も人もたくさん積めて、安定できる。でも僕らはそうではなく、小型のボートをたくさん持って、蜘蛛の巣みたいに這って中継しながら広いところに出ていきたいと思ってるんですね」。

工場でいくつもの工程を経て織られた久留米絣が、下川さんという小さな船に乗せられ、直接繋がった人たちに価値を受け渡していく。そんな商売が今、世界各地のクリエイターから求められている。

若手デザイナー・光井花との出会い

下川さんが世界各国での接点を持つようになったのは、自分とは違う才能を持つ人たちと関わるようになったことが大きい。彼曰く、「僕は一本の糸から織物をつくることは直感的にできる。でも、できあがった布をどのようなプロダクトにするかはみえない。そこをアーティストやデザイナーと一緒にやるんです」。

そのうちの一人が、テキスタイルデザイナーの光井 花さん。今回直接お会いすることは叶わなかったが、後日別の機会に取材することができた。

彼女は、東京の美大を卒業後、ロンドンの大学院に進学。その後テキスタイルの産地と関わりたいと思い、ISSEI MIYAKEに就職し、数年後に独立して現在のテキスタイル事務所を立ち上げた。独立当初、スペイン発祥のラグジュアリーブランドLOEWEの商品開発に翻訳で関わることになり、その時に下川さんと出会う。

しかし久留米絣はロットが大きく、個人のデザイナーが関わるのが難しい。しかしそのタイミングでちょうどうなぎの寝床創業者の白水高広さんに出会い、コラボレーションが決まる。ここで、久留米絣の技法や工程のことを深く学ぶきっかけが生まれた。

さらに彼女は運を引き寄せる。テキスタイルデザイナーとしての個人活動をいよいよ本格的にしようというタイミングに、若手デザイナーの登竜門「サローネサテリテ」に出展できることになったのだ。すでに下川さんとは、LOEWEやうなぎの寝床との商品開発でともに信頼を構築できていたおかげもあり、サテリテの際は、「結果は後からついてくるからやってみようよ!」と、さまざまな挑戦をともにしてくれたという。

「産地と関わっていて一番おもしろいのは、作業の中での発見です。頭で考えていても、実際にやってみたら、手先の工夫や現場の中でしか分からない発見がたくさんある。職人さんには長年の経験の中で、発見の蓄積がたくさんあって。自分が考えていたよりもおもしろいものづくりができると思っています」と光井さん。

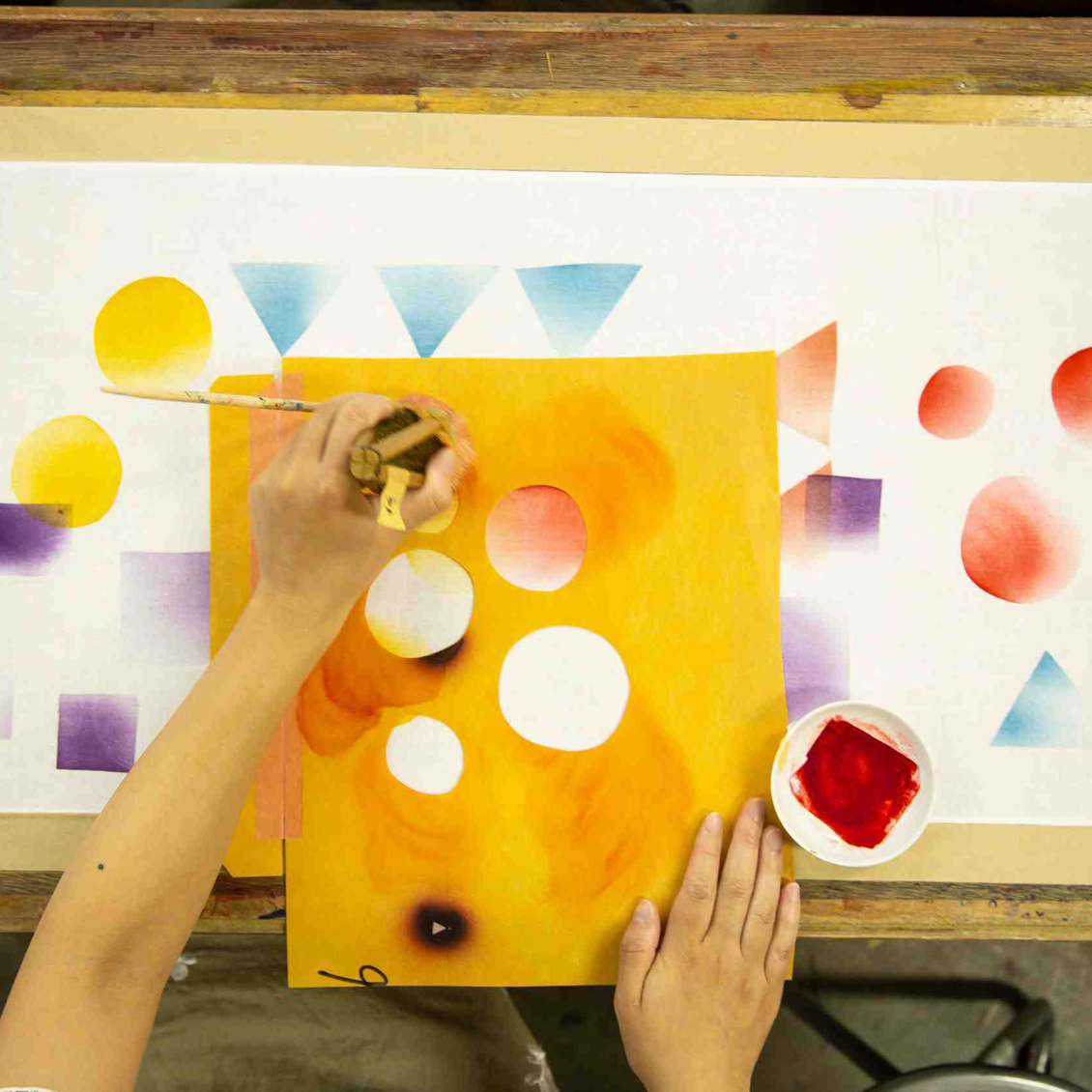

そうして、サローネサテリテに出展するべく、久留米絣らしい「錯覚」をモチーフにしたテキスタイル開発が始まった。そうしてお披露目されたテキスタイルは、世界各国からクリエイティブな人が集まるサテリテの会場でもひときわ注目を集め、久留米絣のおもしろさをたくさんの人に伝えるきっかけとなったという。

ずっとおもしろがられる裏方を目指して

そもそも下川さんは、なぜアーティストやデザイナーと協業するようになったのだろうか。そう問いかけると、こんな答えが返ってきた。

「みんな、すでに実績のあるところに売りに行こうとするんですね。百貨店とか、展示会とか。それももちろん良いんですが、それだけじゃなくて、自分で道をつくっていくことが必要。道が開通すると渋滞する。信号も作らねばならない。なら、違う道をつくれば良い。どちらかだけの道を通れというわけではなくて、いろんな道を持つことが強みになると思います」。

そこでヒントになったのが、なんと「芸能界」。テレビに出演するタレントは、流行り廃りの入れ替わりが激しいが、下川さんが気づいたのは、その裏にただ変わらない人がいることだ。それは、表に出ない、ステージに立たない人である。みんながステージのセンターに立ちたがるけれど、そうじゃない。おニャン子クラブも、AKB48も、同じ秋元康という人物がプロデュースしている。ならば、自分が作った生地を毎年違うアーティストやデザイナーに使ってもらう方がおもしろいのではないか、彼はそう考えた。

「下川さんという職人に会いたいな、こういうものを作りたいな、と思う人が毎年出てきて欲しい。もはや都市伝説的にそういう人がいるらしいよ、と言われるくらいでも良いなと思ってますね」。

下川さんのインスタグラムより @shimogawakyozo

そう考えた下川さんの手によって、アーティストやデザイナーに向けたSNSでの情報発信が始まった。早くも10年以上前のことである。そうして徐々に、デザイナーやアーティストとの関わりが増えていく。

100年前とつながる

さて、冒頭の「時間は一つじゃないと思うんですよね」という一言。海外のクリエイターと接点を持つようになり、フランスやイタリアに度々通うことで時差を体験した下川さんは、「時間軸」について考えることが増えたという。

「当たり前のように、過去・現在・未来へと時間が流れているとされているけれど、最近は本当にそうなのか?と考えるようになりました。地球の反対側に行くと、日本の時間軸と比べて過去に戻るんです。他の方法でも、もっと違う時間の移動があるかもしれない。ものをつくる中で“時間“をどう考えるかが大事だと思っています」。

彼が“時間”について考える時に、頭によぎる人物がいる。久留米絣の考案者、井上伝だ。彼女は技術を独占することなく、久留米藩領の百姓たちに生涯教え続けたという。

「僕も回り回って伝さんの弟子にあたる。それなら、彼女が教えてきたことを僕もやるべきだと。国境すら越えて、海外の人にも同じ気持ちで教えます。一時期は、自分は革新的なことをやっていると勘違いしたこともあったけれど、長い歴史を見れば、なんら新しいこともしてないし、逆に間違ったこともしてないなと思うようになりました」。

そうした考えのもとで絣を作っていると、100年、200年前のことを不思議と想像できるようになった。

「昔の道具やつくられたものに触れると、刑事ドラマみたいにその当時のことがビリビリと伝わってくる。一本の糸を触ったり見たりした時にも、糸の中から色とか柄とかの映像が浮かび上がってきます」。

100年前の人が道具や素材をどう試行錯誤していたかが、見える。そうした時間を経て、下川さんは何かの意思決定をする。その時の意思決定の指標は、外から与えられたものではなく、内側から出てくるものに違いない。マーケットや、制度上の時間で決めるのではなく、祖先の姿が見えるから、という判断でものづくりに取り組む。彼は、そのことが世界でどう評価され、意味を持つのかに強い興味を持っている。

「頭の中で考えることは、人間に与えられた最高の能力です。想像力は時間をも超えることができるし、今あるものから飛べる。昔は時計も飛行機もなかった。でもそれが当たり前になってみんな使い出す時がくるんです」。

平凡だからこそ

下川さんは毎日が規則正しい。本人曰く「小学生より規則正しいと思いますよ」という。朝決まった時間に起き、決まった時間に朝食を食べ、食べ終わったら顔を洗い、決まった時間に工場に入り、働き、昼食を食べ、夕食も同じ時間、そして就寝。

「この規則正しい生活のリズムが壊れるのが好きじゃないんですよね。規則正しくて平凡な日常を作ることで、日常の中から非日常をどう作れるかをやっているんです。平凡な職人が日本の田舎に住んでコツコツ地味に生きて、日常の中から非日常を作るのが面白いと思っています」。

アーティストやデザイナーとのやり取り、時間への身体感覚、平凡さへの固執。そうした下川さんならではの制作思想が、これからどのような久留米絣の表情や使われ方を生んでいくのか。そこに、まだ見ぬ工芸の姿が待っているのかもしれない。

SPECIAL

TEXT BY Kiiko Nakai

PHOTOGRAPHS BY Nozomi Moritani

25.04.23 WED 15:49