ものづくりの経済化

朝の9時。商いがはじまる前のしんとした八女の町中で、白水高広さんに会う。うなぎの寝床の主力商品である「モンペ」を履き、肩に力が抜けた状態でストンとそこに佇んでいる。その後事務所まで少し歩き、取材が始まった。他愛もない雑談を入り口に、徐々に話の焦点が絞られていく。

「ものづくりに対して、個人的な思い入れは特にないんですよ。消滅しても消滅しなくてもどちらでも良い。せっかくならあったほうが良いと思うけど、なくなったらしょうがない」

そんな一言から始まった今回の取材。字面だけ見れば淡白な印象を受けるが、話が進むにつれ、この言葉の感触が変わっていった。話題は、地域での態度の話、それに基づいた手法、そして「キャリア」にも広がり、うなぎの寝床を12年続けてきた創業者のまなざしが、深みを持って現れてきた。

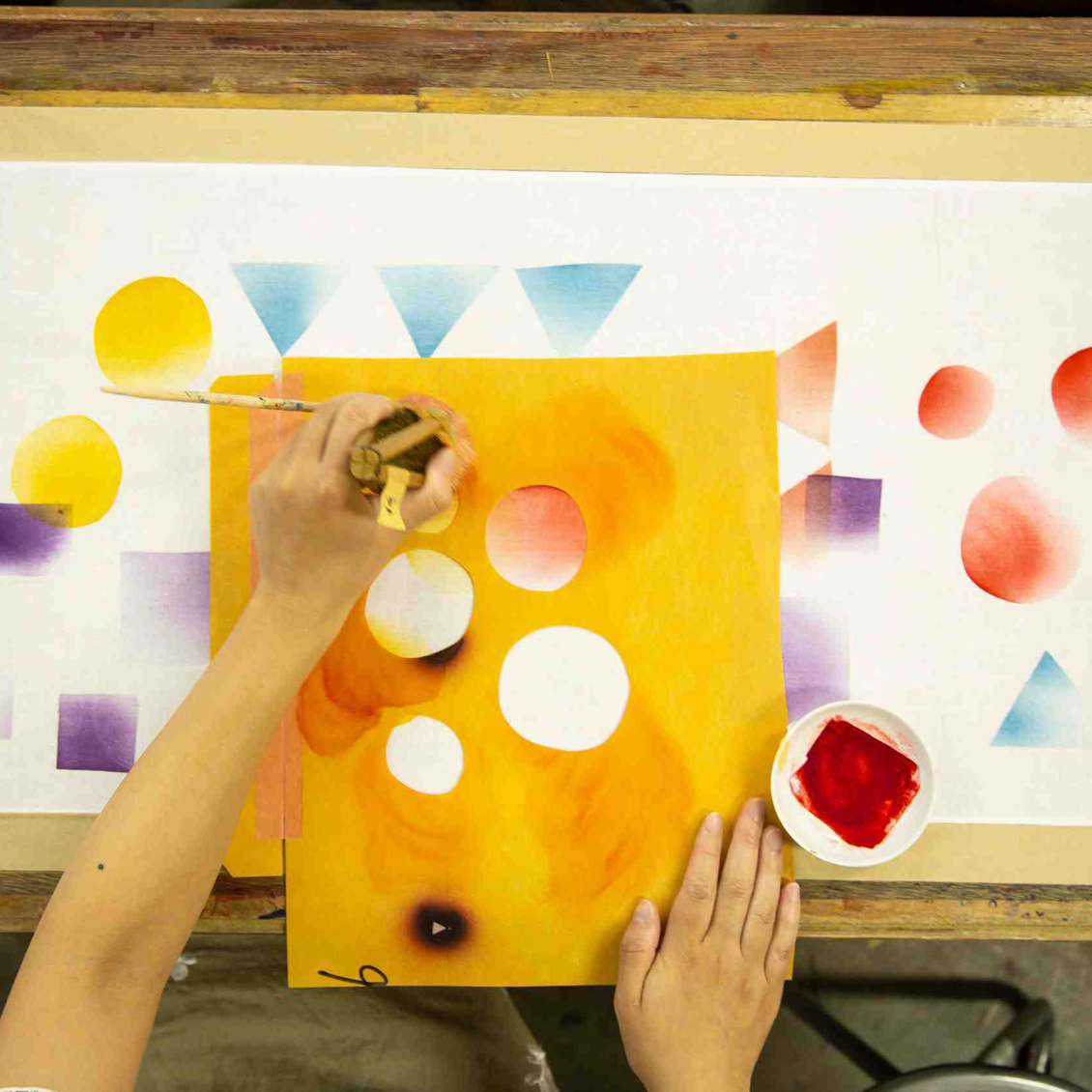

うなぎの寝床の商品発送スペースにて、話を伺う

2012年に福岡県八女市でアンテナショップとして開業した「地域文化商社 うなぎの寝床」。数年前に筆者が訪れた際の経験は、驚きとの出合いだった。まず一般的なセレクトショップより、圧倒的に物量が多い。商品の種類の幅が広い。そして何より、一つひとつの商品の横に置かれたQRコードを読み取って現れる、つくり手の紹介文の内容が濃い。ざっと見て400字、原稿用紙1枚分の字量に、そのつくり手ならではの技術、歴史、そして近年の挑戦までもが詰め込まれている。店舗にいながら、QRコードを窓にして、つくり手の現場にワープするかのようだった。店舗の陳列棚にあんなにも食いつかざるを得なかったことは未だかつて他にない。

創業者である白水さんは、佐賀県出身で、大分大学の建築専攻を卒業後、福岡で厚労省の雇用創出事業に携わり、その後27歳でうなぎの寝床を始めた。当時は、つくり手たち自身が発信する文化も、日常的に使える工芸品を多々扱う店もそこまでなかったという。数年のうちに組織は7〜8名になり、2017年の旧寺崎邸オープンに伴い15名まで増え、さらに2020年頃のららぽーと福岡店・アクロス福岡の開業で、30名以上に拡大した。そして現在は40名ほどのスタッフが、店舗運営、営業、仕入れ、流通、カメラ、デザイン、さらに自社商品の場合は材料調達や縫製、計画までも、多種多様な職能を組織の中で内省化している。同時に新型コロナも追い風となって、つくり手からの発信やファクトリーブランドが増え、工芸の見られ方は徐々に変わってきた。そんな背景を捉えて白水さんは「僕らみたいな中間業者の役割は、実態に応じてガンガン変化しないと」と話すが、業界の変化と、自身の変化が重なって、2024年3月、うなぎの寝床の経営を他社に手渡すことになる。

医師のまなざしで物事を捉え、予防医学的に解く

店舗の圧倒的な物量・情報量を、筆者は総合して“熱量”と受け取ったわけであるが、そのことを伝えた時に、冒頭の「思い入れはない」という言葉が白水さんから返ってきた。ただそこには「家系」についての分析が続く。

「うちの家系は薬剤師が多く、医師である父は東洋医学の漢方外来をやっていて、対症療法ではなく予防医学を推進した人でした」。

確かに、医師は一人ひとりの患者に思い入れがあるから治療をするわけではない。同様に、地域のものづくりに思い入れがあるから関わるわけでもない。根源には、悪くなる前に手を打っておかないと、という発想がある。

「例えばオランダでは、アートや、デザイン、農業テック事業などに力を入れていますが、その裏には、工芸が全部なくなったという状況がある。オランダのセレクトショップの経営者は、“日本はまだ工芸を国が支えてくれるし、百貨店でも売れるからいいよね”と話していました。確かに、なくなるとみんな後悔するので、小さくでも残したほうが良いと思っていて、そこに自分の時間を費やす価値はあると考えています」。

こうした淡々とした姿勢には、彼の思想が見え隠れする。

「地域には思い入れが強い人が多いので、淡々とやる役割の人がいないとそもそも成立しないと思っています。淡々と複雑なものに対峙できるプレイヤーが少ない。僕はそれをやってきました」。

ローカルのプレイヤーはいつの間にかその地での“本気度”を試され、十字架を背負わされがちだからこそ、この「淡々と」という姿勢がなくては続かない側面も多々あるだろう。彼は、「淡々と」という姿勢をもってして、うなぎの寝床をここまで押し上げたのだと窺い知る。

八女の町並み。お茶屋、花火屋、蒲ぼこ屋などが立ち並ぶ

また同時に、彼の手法も「医療的」と見て取れる。例えば、一つの産業の中に新たな動きをつくる時。「この産業のここがまずい」「であれば今この枠組みをつくっておこう」「そうすれば大きな問題にならない」という整理で思考が進んでいく。あるいは町が舞台の場合、「この町のこの場所にこの事業をつくっておけば、このものづくりの受け皿ができ、廃業を防ぐことができる」と考える。そのように事業、産業、町の、良い状態をつくる。それはマーケットから逆算するような思考法ではなく、医師が「この食生活を続けてたら、体はこういう状態になる」と考えるように、現状の習慣と実態を把握し、そこから構想・梃入れをする思考法だ。医師にとっての身体が、彼にとってはものづくりや地域というフィールドであり、医師にとっての漢方が、彼にとっては事業づくりというアプローチである。

ものを売るだけではない、ものづくりへ

では具体的に、漢方的な事業づくりとはどのようなものだろうか。彼が意識するのは、「データベース的である」ことだという。この土地のつくり手・食・行政などにネットワークを持ち、訪れた人に応じて、それらのデータベースから引き出せることを伝える。

いわく「店舗のメッセージはない」。確かに、筆者が店舗で驚いた「物量」を、データベースだからと理解すればよくわかる。そこには、量産された1,500円のコップと、作家の5,000円のコップが並ぶ。それぞれターゲットは違うけれど、この土地の文脈を踏まえたものづくりであることは同じであり、並べることで結果ターゲットのズレが良い形で起こることもあるという。

つまり伝えたいことを用意して待つのではなく、訪れてくれた人に合わせて、データベースから情報を引き出してゆく。「人は結局本人が持っている視点でしか物や場所を見ない。だから多様に解釈できるデータベースをどうつくれるか考えています」と話す。

うなぎの寝床 旧寺崎邸の様子。1階には食器や加工品、玩具など。2階にはアパレルや、洗剤などの日用品。町屋の中に、商品がびっしり並ぶ

そしてさらに興味深いのは、データベースのアウトプットは、小売業だけに限らないということである。それはツーリズムになったり、宿になったり、自社商品になったりと、さまざまな形として八女の町に出現する。

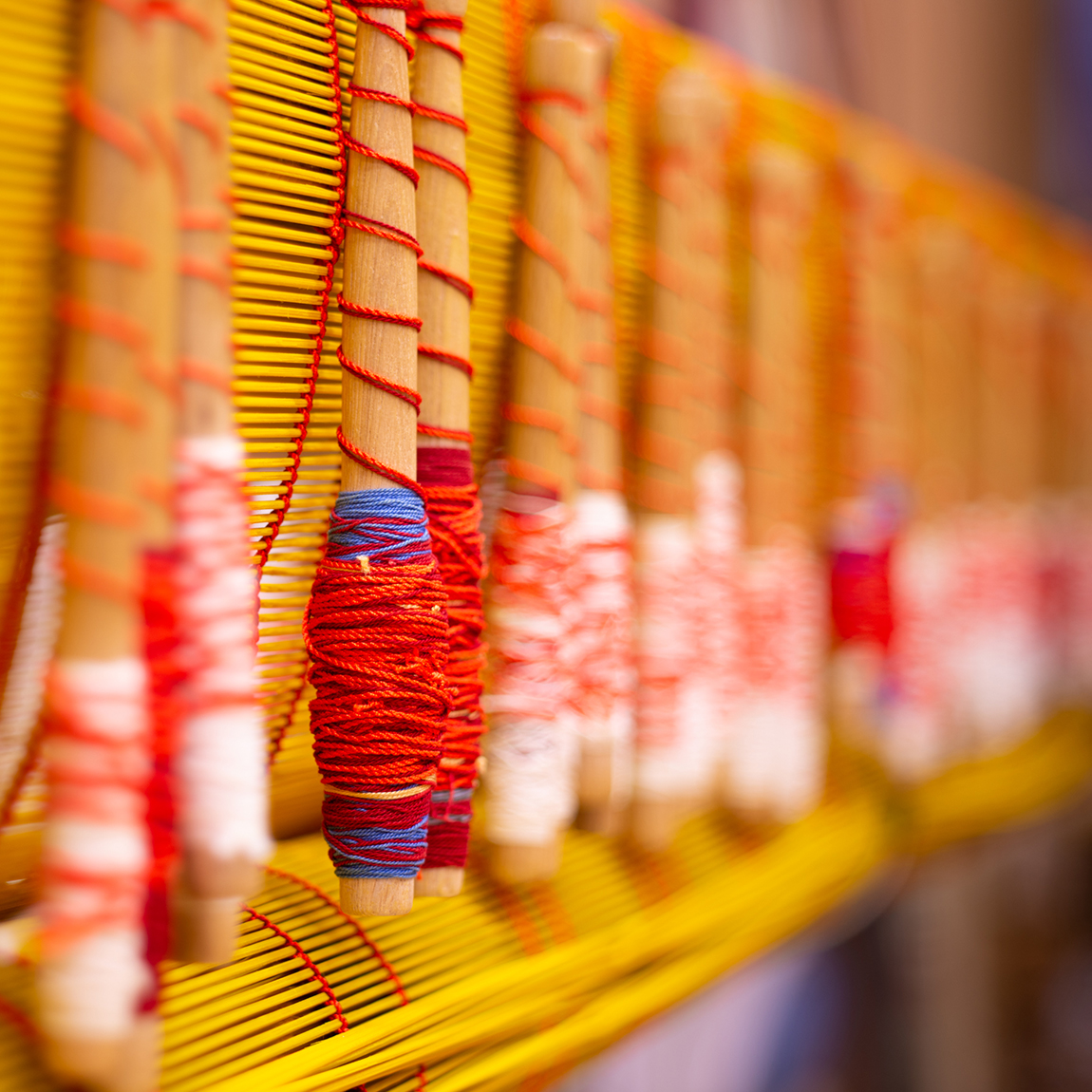

例えば観光。多くの欧米人は日本の“ものづくり”には興味を示すものの、“もの“自体にはあまり興味がない。つまり欧米人が感じる価値は、「ものづくりが何代も続いて、実際にそこに残っていること」にほかならない。

一方、九州には「よかよか文化」と呼ばれるような「なんでも受け入れる」土壌があり、ものづくりの工場見学も長らく無償で受け入れてきた。つまりこれまで、欧米人が日本のものづくりに感じる価値は、0円で計上されてきたということになる。

であれば、見学ツアーや体験プログラムをデータベースに基づいて商品化することで、ものを売るだけではないものづくりの経済化が可能になるわけだ。

「今までは、ものづくりを、ものをつくって売るだけで維持しようとしてきたけれど、それだけでは難しいと思っています。先日産地ツアーに参加したアメリカのテキスタイル関係者は、九州の産地にたくさんお金を落としてくれました。これは既存の商流には全くなかった領域です。ものを売っていく領域はちゃんと付加価値を高めてやりつつ、そうじゃない潜在的な価値を顕在化して事業化する、その両輪が大事だと思います」。

道を「ズラす」

うなぎの寝床を良いかたちで引き継ぎ、顧問となった白水さん。これからの話を聞くと、「ズラす」というキーワードが浮上した。

「もともと医療家系だった僕が、そのままの思考の血を持ちながら、なんの因果か専門がズレて、今ここにいる。なので、その人が持つ専門性の本流から、どれだけズラして、別の領域に関わらせるかが大事だと思っています。その人の道を意図的にズラす。一度ズレてしまえば、本人は環境に適合して勝手にやっていくんです」。

身体を整えるための「医学」が、建築学科に入ったことで「建築」にずれ、卒業後に福岡県庁の職員に誘われたことで「地域事業」にずれた。

「最初のズラしをどうやるかが、永遠のテーマですね」。

取材の終盤、白水さんから「実態をどうするかしかない」という言葉が出た。身体、建築、町というシステムを捉えながら、彼自身はやはり「実態」に強い関心を寄せている。

10年以上伝統工芸の世界に関わる中で、危機感を持った人たちが、本質的なシステムを理解し、やり方を変えようとしている動きが広がっているという実感がある。その世代が台頭した時、工芸にも新たな世界へのズレが待ち構えているのかもしれない。

うなぎの寝床 旧寺崎邸の前

白水高広 しらみずたかひろ「うなぎの寝床」創業者・顧問

1985年佐賀県生まれ。大分大学工学部卒業後、厚生労働省の雇用創出事業九州ちくご元気計画の主任推進員として活動。2012年九州ちくごのアンテナショップとしてうなぎの寝床創業。地域文化商社として九州を中心に約全国250件のつくりての商品を紹介する。2015年に久留米絣のMONPEを商品化し、全国の生地産地ともコラボレーションし開発を行う。12年間経営し2024年3月に株式会社テイクオーバーと資本提携し、現在は創業者・顧問として活動する。同時に株式会社白水を創業。複数の事業をやってみたいなという予定。九州ちくご元気計画はグッドデザイン賞日本商工会議所会頭賞を受賞。

SPECIAL

TEXT BY Kiiko Nakai

PHOTOGRAPHS BY Nozomi Moritani

25.04.23 WED 15:46