宿のあちこちに潜む、九州の手仕事

凛とした白壁の商家が連なる、八女市福島地区。そのうちの一つに、今回の舞台「Craft Inn 手 [té]」がある。「九州の手仕事を体感する宿」として、竹、藍染、和紙などの地域文化に触れることができる。2階建ての建物は間口が広くどっしりとした構えで、赤みを帯びた木製サッシが印象深い。入り口横には、名尾手すき和紙の谷口弦さんによるアイコニックな提灯が吊るされ、すっと目を引かせる。中に入ろうと白い暖簾をくぐれば、地域の石材でつくられたキュートな円卓にお迎えされ、自然とそのまま腰をかけた。円卓の横には、奥まで続く棚があり、近辺でつくられた手仕事品がずらりと並んでいる。

すでにこの時点で「九州の手仕事」を目でも手でも尻でも体感しはじめているが、そのまま2階の客室にあがり、Craft Inn 手 [té]を運営するUNAラボラトリーズの共同代表・田村あやさんとのお話しが始まった。夕暮れ前の静かな八女の町で、そろりと言葉を紡ぐ彼女は、電車とバスを使い1時間半かけて福岡市からここへ通う。その行ったり来たりのリズムから生まれる、場への繊細な関わり方が印象に残った。

宿という生業だからこそ

神奈川県出身、都内の広告代理店での仕事を経て、福岡市に転勤。そして、UNAラボラトリーズ(以下UNAラボ)の共同代表として、八女に通う生活が2019年からはじまった。産地という「ネイティブ」な世界へ移行しながら、今も地域と都市の両者を行ったり来たりしている。

UNAラボでは、Craft Inn 手 [té]の宿泊業のほかに、旅行業や自治体の委託事業を請け負っている。元々は旅行業が先にスタートしたが、宿泊業をはじめたことによって、宿泊者が周辺の工房で手仕事を体験するツアーに参加できるようになったそうだ。豊かな自然資源と商人の町として栄えた八女周辺には、久留米絣、仏壇、提灯、和紙、木工、竹細工、陶器、日本酒、八女茶など、ユニークな手仕事がたくさん存在している。

そんなさまざまな手仕事が点在する産地で、宿泊業をはじめること。以前別の取材で、彼女が「代々家業がある人とは背負ってるものが違う」と話されていたのが気になっていた。その後、考えに変化があったか聞いてみると、こんな返答が。

「もちろん、事業者としての責任は負っていますが、代々家業を受け継いできた方とは重みが違うと感じています。むしろ、その身軽さを活かした取り組みをしていくことが私たちの責任かもしれません。ただ、宿泊業をはじめたことで、この地に足がついた感じがしています。宿泊業は、パソコンに向き合うだけでは何も解決しない、日々の問題がたくさん起きるんです。そういうことに向き合っていることで、地域に地に足ついた感じで関われていると思います」

日々の問題。例えば、風で窓がガタガタ鳴るから直すとか、野生の小動物の糞を一生懸命片付けるとか、台風の備えや草むしり、そして地元の方々とのちょっとしたやりとりなど。そうした、日常的でこまやかな場の手入れを通して、歴史や土着性を抱える産地という場所と、外から来た自分たちとの関係性を探っている。彼女は、「大きく見れば、トータルではいろんなものが失われていっている」と前置きしつつ、「家業を持つ方々とは異なるやり方になるけれど、それでも何かできることがあったらいいなって」。伝えることで残し、残すことで次の世代に繋いでいく、そのためにCraft Inn 手 [té]という場がこの土地に存在する。

「わたしたち」として

さて、取材中盤に印象的だった話題がある。それは、UNAラボで実務を担うメンバーが、結果として全員女性だということだ。vol.1の記事で取材した白水高広さんは、言葉を遠くに投げるビジョナリーな人。一方であやさんは、「ここ」から言葉を積み重ね、それを一つひとつの現場の実務やサービスに落とし込む。少し先を考える白水さんと、今ここ、に向き合うあやさん。そうしたリーダーとともに、平均年齢40歳くらいの賑やかな女性たちが、日々UNAラボに関わっている。驚いたのは、次の一言。

「みんなマルチタスクで、フルタイムのスタッフは旅行業も、委託事業も、ガイドも、部屋の清掃もやります。宿専業のスタッフも、フロント、清掃、朝食のサーブ、その他さまざまな業務をやっているんです。」。

小さい会社であるため、大きな会社と同じように組織を編成しても機能しないし、かつ子育て中のメンバーが多いため、全員ができるだけ全てのことをできるようにしている。それと同時に、「わたしたちは何がしたいのか、何ができるのかをかなり真剣に研ぎ澄ませて考えている」という。

「他の旅行会社には、お客様のご要望に24時間対応する会社もあるけれど、うちにはそこまでのことはできない。だからむしろ、わたしたちが大切にしているものをベースにして、どんな朝食、どんな空間があるとよいのかを、ネイティブという視点をもって日々考えています」

それぞれのメンバーに共通するのは、「地域で受け継がれてきたものを大事に伝えていきたい」という思い。その上で、わたしたちはどうしたいかを問うている。だからこそ、「地域文化を流通させていく」というミッションをただ固定的に据えるだけではなく、何が大事かを、内から、土から、じわじわと醸成させてきた。

「会社が6年目に入って、すごくいいチームができてきたなという感じがしています。明文化したりしなくても、伝えられているのかな、と。以前は宿にマネージャーがいましたが、今は自分自身が定期的に通って、掃除したり、現場のスタッフと運営のチューニングをしたり、町の人と話したりしています。きっと、そういうことが合ってるんだと思う」

そうしてすみずみまで手入れされた空間は、とにかく心地が良く、また食器類や寝具などのプロダクトたちからは、UNAラボメンバーのそっと熱狂する様子が伝わってくる。

今ここから地域文化が生まれていく

東京時代は広告代理店で働いていたという彼女。その時の仕事も好きだったというが、「地域では、本当にものづくりをしている人たちと一緒に仕事できるのが、より生々しい手触りがあって、すごくおもしろい」と話す。

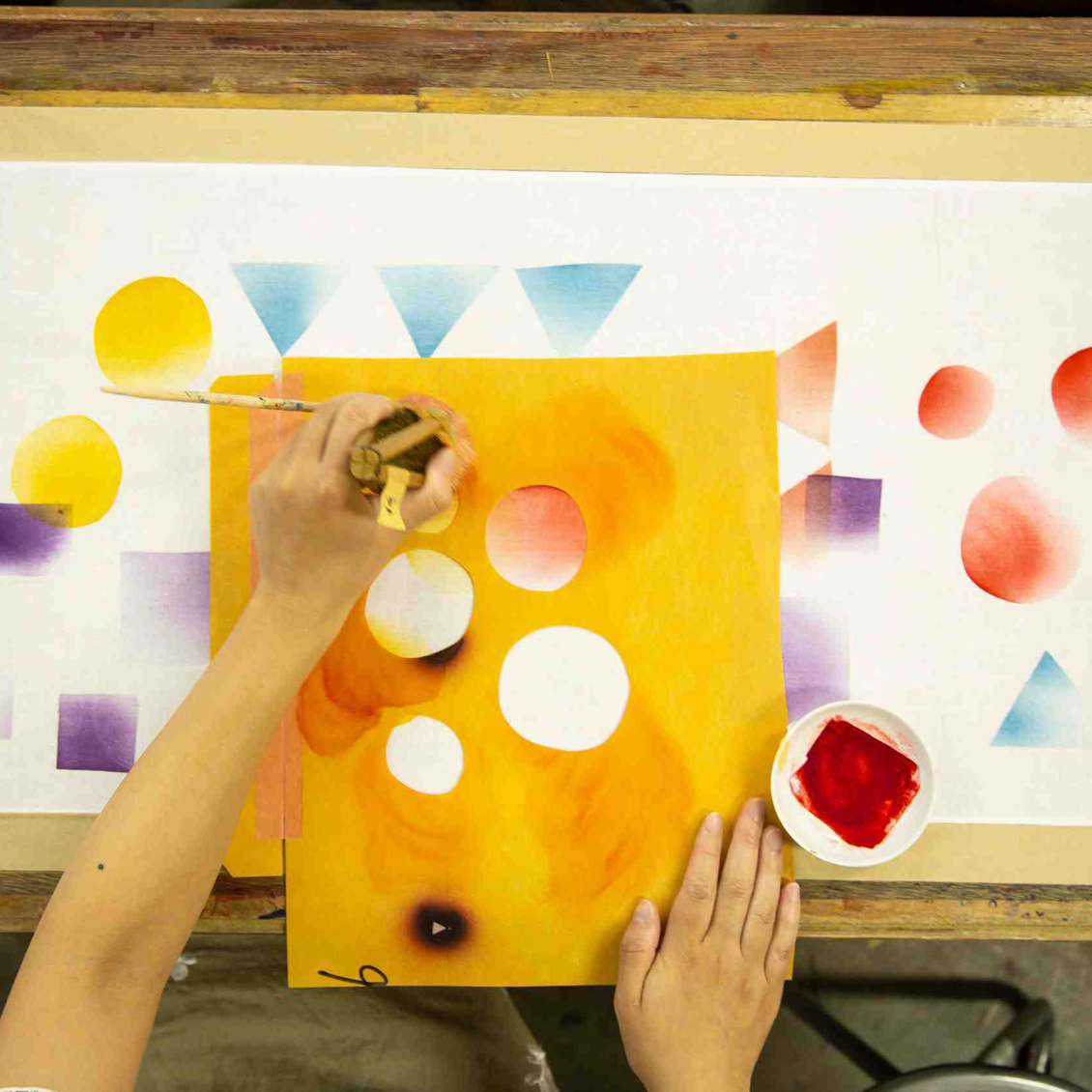

“生々しい手触り”。これまでの八女の仕事で、印象的だったことを伺うと、Craft Inn 手 [té]にあるタペストリーの作り手・藍染絣工房の話題をあげてくれた。

「日本には、藍色に48の名前があるそうなんです。それで、八女にある藍染化繊工房の職人さんに48色に染め分けてほしいとお願いしました。そしたら、100色染めてこられたんです。“できちゃったから“と。その時に、ライブで楽しいものが生成されているこの感じがとてもおもしろい、と思って」

いつからか固定的なイメージが付きまとうようになった「産地」や「伝統工芸」。しかし一方では、この藍染のエピソードのように、日々刻々とうつり変わる流動的な側面ももちろんある。そのことについてあやさんは、「地域文化って、その場その場で最適化されて受け継がれ続けてきたものだと思う。それを私たちがどう解釈するか、ということを提示していきたい」と話す。

もうひとつ、UNAラボとして産地に関わる中で印象的だったことを聞かせてもらった。

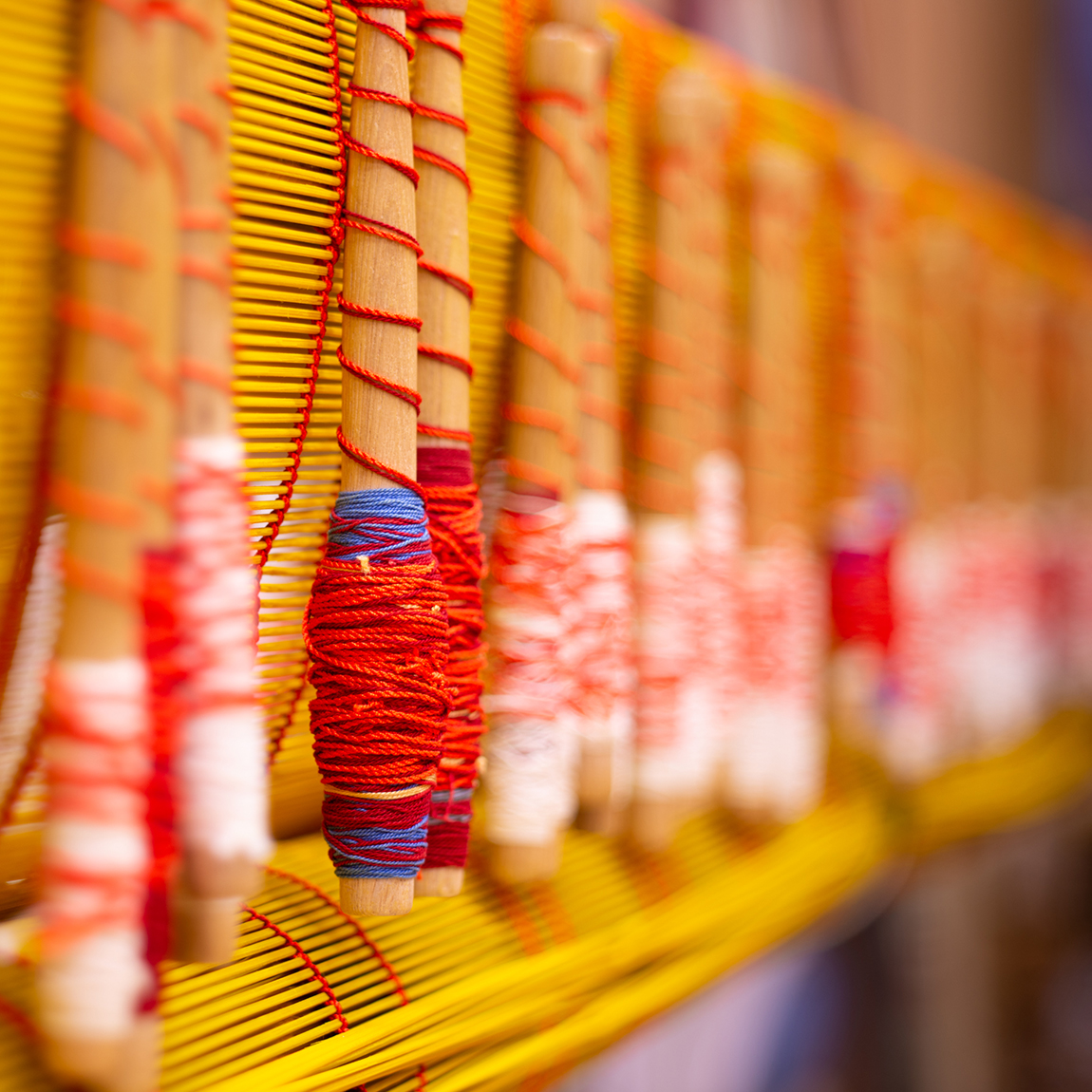

福岡県の事業で、パーソンズ大学テキスタイル科の院生たちがニューヨークから日本に来て、久留米絣をつくる坂田織物で2週間作品制作をすることになった時の話。当初、学生たちは2-3週間ほど滞在し、最終的にもともとある坂田織物の図案を織る予定だったが、果たしてそのことがどれだけ産地のためになるのか?という議論が生まれた。学生たちには貴重な体験になっても、それだと産地側にとって得るものが少ない。

そこでUNAラボは、学生たちの滞在を延ばし、最終的には学生がデザインした図案を織ることを提案。結果、普通は思い浮かばないようなデザインがそこから生まれたという。

「旅行事業が顕著かもしれませんが、地域文化をお金とサービスの交換だけにしたくないと思っています。職人さんたちが、そこから刺激を受けるとか、新しいクリエーションが生まれるのが理想だなって」

藍染や、織物。彼女たちがフラットな気持ちでものづくりに関わることにより、産地から新しい創作物が生まれてくる。

そうやって産地に関わるとき、彼女たちはなんのためにやっているのか、を常に逃さない。それを日々軌道修正しながら、常に暫定的に答えを出している様子が伝わってきた。

「わたしは、“ネイティブ”はローカルにだけあるものではなくて、世界への向き合い方、視点の持ち方だと解釈しています。だから、東京にもNYにもネイティブはあると思う。それをたまたま今わたしたちは八女という地域がおもしろいと思って関わっているので、八女だけが優れているわけではなくて。そういう視点を持って、地域文化と向き合っていきたいと思っています」

今日も彼女は、都市と産地を行き来しながら、自分にできることを考えている。

SPECIAL

TEXT BY Kiiko Nakai

PHOTOGRAPHS BY Nozomi Moritani

25.04.23 WED 15:49