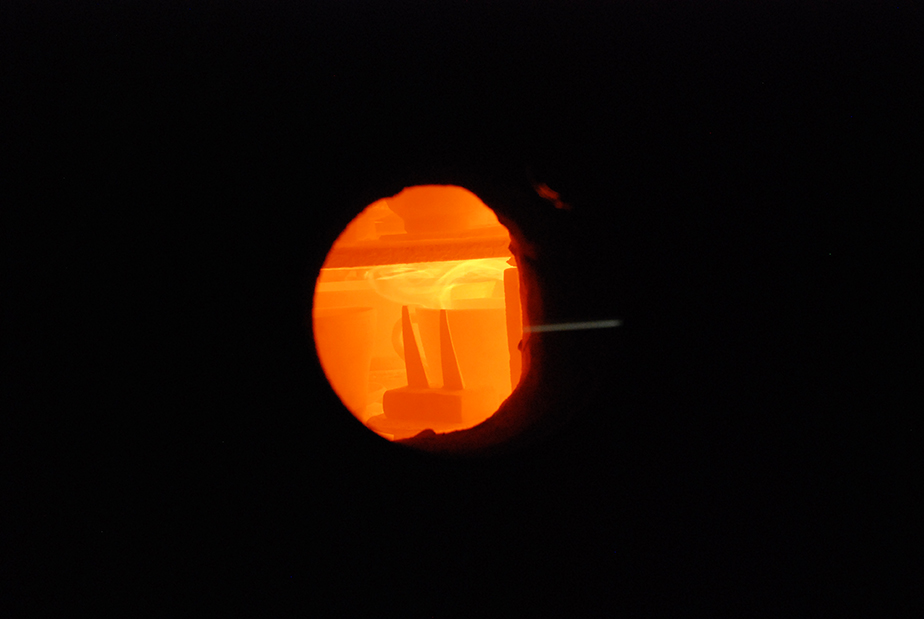

窯焚きで大切なのは窯内部の温度を徐々に、均等に上げていくこと。覗き穴から見える炎の色と、ゼーゲル錐の曲がり具合を頼りに、2人1組となって左右の焚き口から松割木を投げ入れる。

「いこかー」

「はいー」

2人が松割木を入れるリズムが合わなければ、炎が偏ってしまう。中央に窯を挟んでの作業は互いの姿が見えないため、声を掛け合って同じ本数の松割木を投入する。5分おき、10分おき……。窯焚きを終えるまで、この作業が延々と続く。

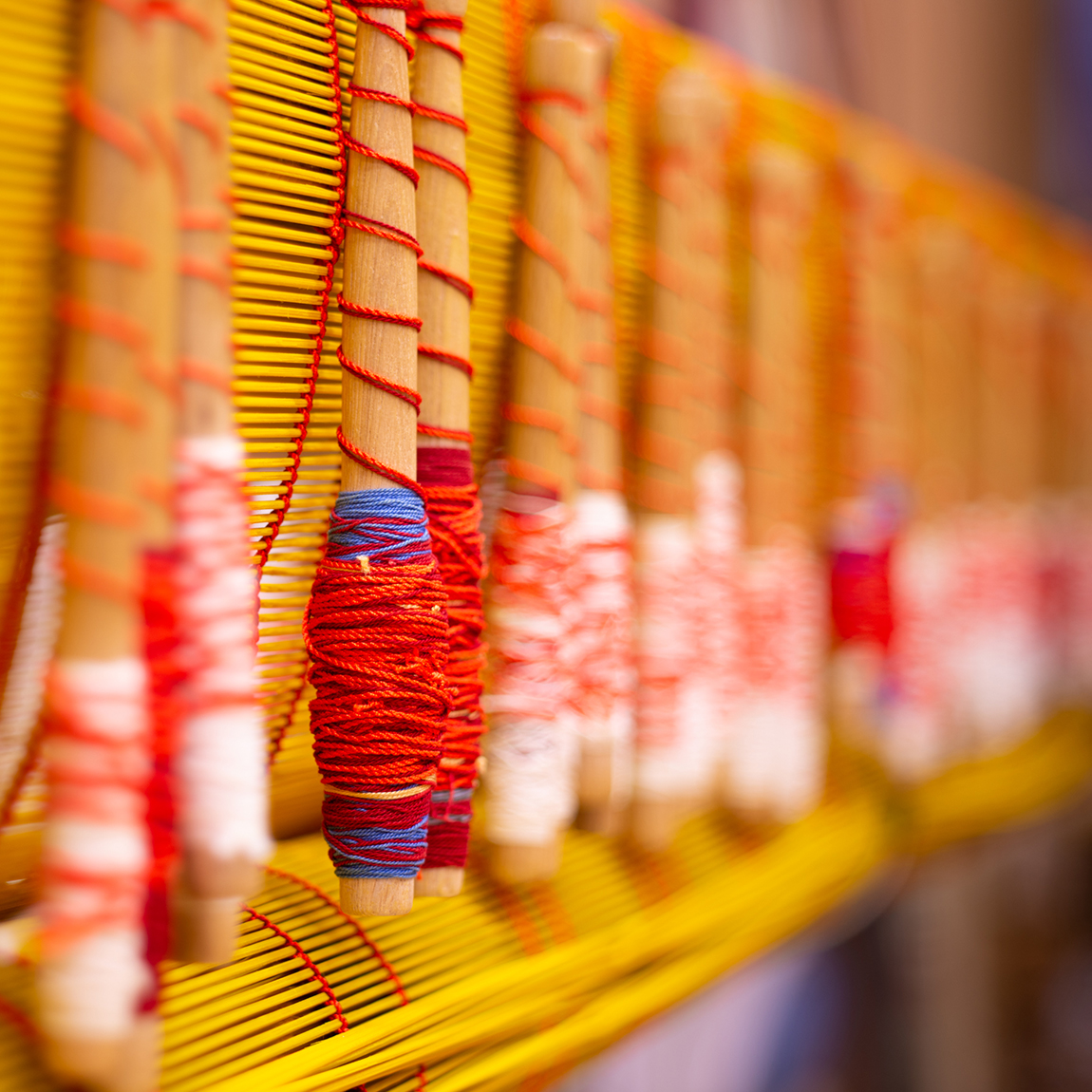

工房の隅には大量の松割木が積み上げられている。窯焚きの直前まで工房の全員で松を割って準備したものだ。炎の力で焼成する登り窯にとって薪は栄養。朝日焼が3日間の窯焚きで使う松割木の量は10トンをゆうに超える。

ほたほた焚き

窯焚き2日目の真夜中、佑典さんはオレンジ色の炎を眺めながらこんな話をしてくれた。

「窯焚きをオーケストラにたとえると父は指揮者。窯の内部に目を光らせて、松割木を入れるタイミングや本数を細かく指示します。そして、僕や職人さんたちはそれを正確に実行する演奏者。父が『次は3.5本!』って言えば、急いで松割木を半分に割ってね。窯の覗き穴から見える炎の色だけじゃなく、燃焼の音なんかも参考にするんですよ」

3昼夜、ずっと手を動かし続けているわけではない。一気に温度を上げる『攻め焚き』と、静かに窯の熱を整えていく『ほたほた焚き』を交えながら炎の流れをつくっていく。

窯焚きの間は、交代で仮眠をとって2人ずつ窯の番をする。ときおり豊斎さんがやってきて窯の様子を見て指示を出していく。

焼物屋のハレの日

日常とは違うこの3日間、佑典さんはどんな思いで窯を見つめているのだろうか。

「何度経験しても、毎回違う。この窯のことは年中目にしているんですが、不思議と窯焚きになるといつもより大きく感じるんですよ。一生懸命に焚いても、1,000個の作品が全部がだめになる可能性は常にあるわけで、やっぱり窯を開けてみるまで不安は消えません。子供の頃は、とにかく窯焚きが楽しみでね。皆どことなくそわそわしていて、お祭りみたいな感じで。家族と職人が皆揃って窯の前でカレーを食べて、僕もいつもより少し夜更かししてね。子供と大人で思うところは違うけど、それでも焼物屋にとってのハレの日なんですよ」

先祖に恥じひん仕事

豊斎さんは、時々、窯の周囲を歩き、じっと考え込んで炎を見つめている。

「もう窯焚きが始まってしまったら、そんなに出来ることってないんですけどね。どうも往生際が悪くて何度も内部を覗いてみたり、ちょっと離れて窯の様子を見たりね。父はいつも『結局は窯から出してみんとわからん』と言っていて、私もそう思います。でも、いっつもこう、うじうじしてます」(豊斎さん)

いつも同じ場所で仕事をしてるとはいえ、窯焚きの機会ほど親子の距離が近づく時間もないはず。豊斎さんに「佑典さんにはどんなアドバイスを?」と聞くと、「別にないなぁ」とひと言。

「息子が帰ってきて10年。それからほとんど一緒にいるわけやから、だいたいのところは伝わってますやろ。先代も『どうせ自分でやってみなわからんのやし』というのが口癖で、大事なことは経験からしか学べへんと言うてました。この仕事はいつも同じことをしているようで、毎回違う。やり方はそれぞれが考えるしかないけど、先祖に恥じひん仕事さえしてたら、おのずと息子もそれにならっていく。そういうもんと違うかな」(豊斎さん)

窯焚きが終わる時間が近づいてきた。

豊斎さんが炎の様子を確認する回数が増えた。炎の色と揺れ、音で最後の焚き上がりを判断しようとしている。

「上手く言えないんですが、父の言葉を借りると『炎がネトッと、絡みつくような感じ』。昔は私も『そんなふうになるかいな』と思っていましたが、今はなんとなくわかります。ちょうど焚き上がる直前の炎はそんな状態なんです」(豊斎さん)

窯出しの朝

5月27日。

期待と不安が入り混じる窯出しの朝を迎えた。前日に炎を止め、一日かけて窯を冷ましてはいるが、作品が詰められた棚を引き出すと、むわっとした熱気が向かってくる。

皆、寝不足で青白い顔をしているが、表情はどこか明るい。佑典さんと職人さんたちは次々と窯から作品を取り出して差し板に乗せて運んでいく。

その脇で、豊斎さんは作品のひとつひとつを手にとってじっくりと眺めている。

「これはえぇな」

「これも、うん」

豊斎さんは誰に話しかけるでもなく、生まれたての器を吟味している。出来が良かったのか、あるいはひと段落ついて緊張が和らいだのだろうか。窯焚きの最中には見なかった柔らかな表情だ。隣で作品を覗き込む妻、栄子さんと次男、俊幸さんも顔がほころんでいる。

ようやくすべての作品が並べられた頃、豊斎さんに今回の出来を問うと、「まぁまぁやね」と返ってきた。

「今回も良いもんがあり、反省点がありました。全部含めて『まぁまぁ』です。失敗は毎回あるんですが、『窯を焚かへんかったら良かった』と後悔したことはいっぺんもないんです。今回もそうでした。歩留まりがかなり悪いときでも『これは良かったな』と思えるもんがいくつかある。だから『また次も頑張ろう』って思えるんやろね」

少しして、豊斎さんが筆者の近くにやって来てこう耳打ちした。

「さっき『まぁまぁ』て言うたのは、『まぁまぁ上出来』という意味やで。あんたも良かったな」

たくさんの不確定要素のなかでおこなう窯焚きは、どの窯元でも「いつもと違う」ことをきらう。人事を尽くした後は天に祈るような気持ちでおこなう窯焚きだ。仮に出来が悪ければ、「あれさえなければ」ということになりかねないからだ。

豊斎さんは、今回の窯焚きで長時間、取材で居座った筆者を気遣ってくれたのだろう。

そのときの豊斎さんのいたずらっぽい笑顔が忘れられない。

この窯焚きを終えた後、豊斎さんの病状は徐々に悪化することになる。筆者にとって、これが豊斎さんとの最後の日となった。

(続く)

かたちなき「伝統」。朝日焼の継承にまつわる(ごく一部の)物語|[1]|[3]

SPECIAL

TEXT BY YUJI YONEHARA

PHOTOGRAPHS BY YUJI YONEHARA

16.12.23 FRI 21:13