山の裾で、染める

じりじりとした真夏日がすぐそこにきていると思わせる、カラリと晴れた日だった。瀬戸内海に流れ込む伊美川を橋で越えて、たどり着く。さわやかな赤色の暖簾がかかった母家の脇をすり抜け奥に進むと、青々しい草木に迎えられ、平屋の工房があらわれた。BGMは2羽のニワトリ。そこに、まるで案山子のように手を広げた、墨染めのTシャツがゆらゆらと乾かされている。なんて気持ちのよい場所なんだろう。

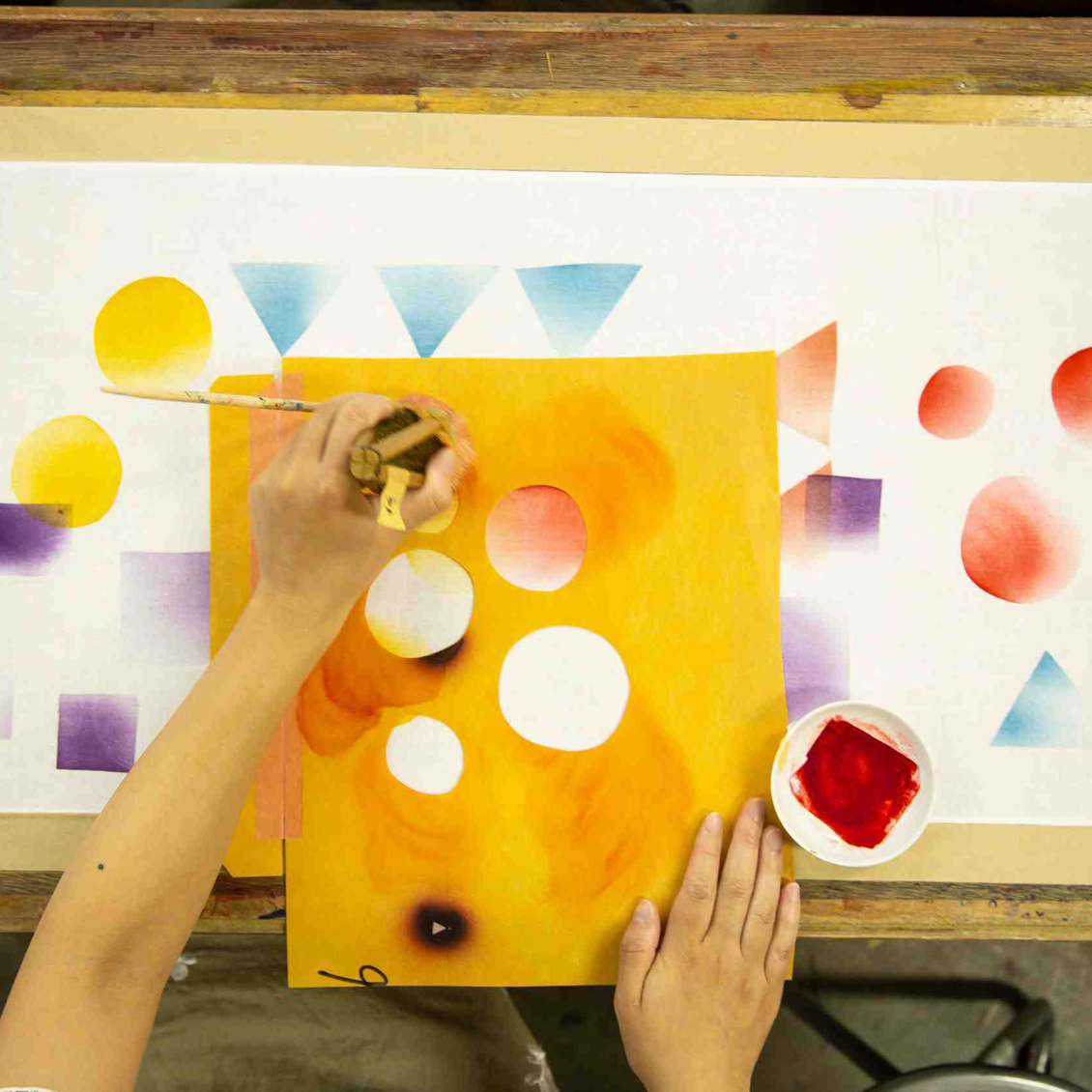

大きすぎず小さすぎず、ほどよいサイズ感の工房は、中に入ると案外明るく、中央には横7mほどの机が設えられている。四方の壁にはさまざまな道具や染料が揃っていた。グオオーンと鳴る業務用扇風機の音を背景に、よつめ染布舎主宰の小野豊一さんに対面する。

よつめ染布舎があるのは、九州北西に位置する国東半島の最北端。地図を見ると明らかだが、この半島は和傘を上から見たような地形になっている。標高720mほどの両子山、その裾にあたる土地へ、物件の縁あって2014年に家族で引っ越してきたそうだ。工房からは、わずか700mほどで瀬戸内海(周防灘)にたどり着く。

日々行き来する、4つの視点

訪問してまず驚いたことがある。よつめ染布舎の製品は、これまでさまざまな場所で出合う機会があったので、その展開力を想像するに、てっきりチームで営まれているのかと思いきや、「いまは全部一人でやってるんですよね」と小野さん。製作の過程だけでも、染めの型をつくる、染めない部分に糊を塗る、糊を乾かす、染める、乾かす、などの多様な段階があり、かつそれぞれの工程で過度な集中が必要とされる上に、それ以外の煩雑なバックオフィス業務も担っているとは・・。

「すでに限界はきてると思いますよ」と軽やかに話す彼の、そのすさまじさをのぞいてみたいと思わされた。

現在小野さんの肩書きは、職人(染色家)、デザイナー、経営者、アーティストの4つ。彼ならではの「型をつくり、布を染める」という技術の中に、この4つのさまざまな視点が抜き差しされながら、日々着々と手が動かされている。そうして染められた布たちは、青空の下で草木に囲まれ風に吹かれながら、この世に誕生した喜びを得ているようにも見えた。それらの布に通底するのは、「暮らしに使う」という点だ。

ここで生まれる柄には、おおまかに4パターンある。一つは、今やよつめ染布舎の代名詞となった、幾何学モチーフによる図柄。二つめは、鳥や花などの動植物を用いた図柄。そして三つめは、国東ならではの歴史文化を扱った図柄。そして最後に、小野さん自身がアーティストとしてつくる図柄。今回の取材では、とりわけ印象的だった、後者2つの図柄についてじっくり話を伺った。

相手を納得させるものづくりができるか

ここ国東という地域には、近代まで日本各地の当たり前だった「神仏習合」が、深い歴史とともに残っている。その代表格である「六郷満山文化」とは、この地域の谷間で発達した6つの寺院に、神と仏がともに存在する山岳信仰のあり方だ。そんな土地での制作について彼は、

「家業である広島の染工場では、神社の幟を染めていました。僕は宗教から生まれた造形にずっと関わってきた。だから国東に来てからも、そういうモチーフが僕の型染には合いますね」

と話す。

モチーフの例として一つ、国東で伝わる「ケベス祭」をご紹介したい。

これは、火による祓い清めの祭り。のっぺりとした仮面のケベス神が、山積みになって燃え盛る雑木に突入しようとし、それを周りの者が止めるという演出を何度か繰り返す。そののち、実際にケベス神が杉玉に火を獲得すると、火の玉を持ち上げて境内を駆け巡り、参拝者を追いかけ回すそうだ。転んだり火の粉で火傷を追いながら皆が逃げ惑い、境内は叫び声で溢れる。

「祭りには、皆が分かる見どころがあって。見た人にとって“一番印象的なシーン”があるんですね。そこをよく覚えておくようにしてます。人が見てパッとわかる絵に、自分の表現をチューニングしていく感じです」

一方で、全く別のアプローチを取ることもある。

「とくにデザインの仕事がそうなんですが、あえてパッと見がわかりづらいデザインにすると、相手に説明する余地、つまり語る場面や売り文句ができる。あえて抽象的に見せることで、相手が想像する余地が生まれると思ってます」

すぐわかる柄と、一見何かわかりづらい柄。その両極端な手法の根底にあるのは、「ものを売るには、いかに人を納得させられるか考えなきゃいけない」という考えだ。それは、九州のさまざまな企業や個人活動のビジュアルアイデンティティをデザインするなかで、「経営とはどういうことか」「デザインは事業者と購入者の気持ちをどう汲めるか」など学びながら、気づいたことだという。

いかに人を納得させられるか——。

そのことに向き合う小野さんの口から何度か出てきたのは、「誰もやってないことをするようにしてます」という言葉だった。

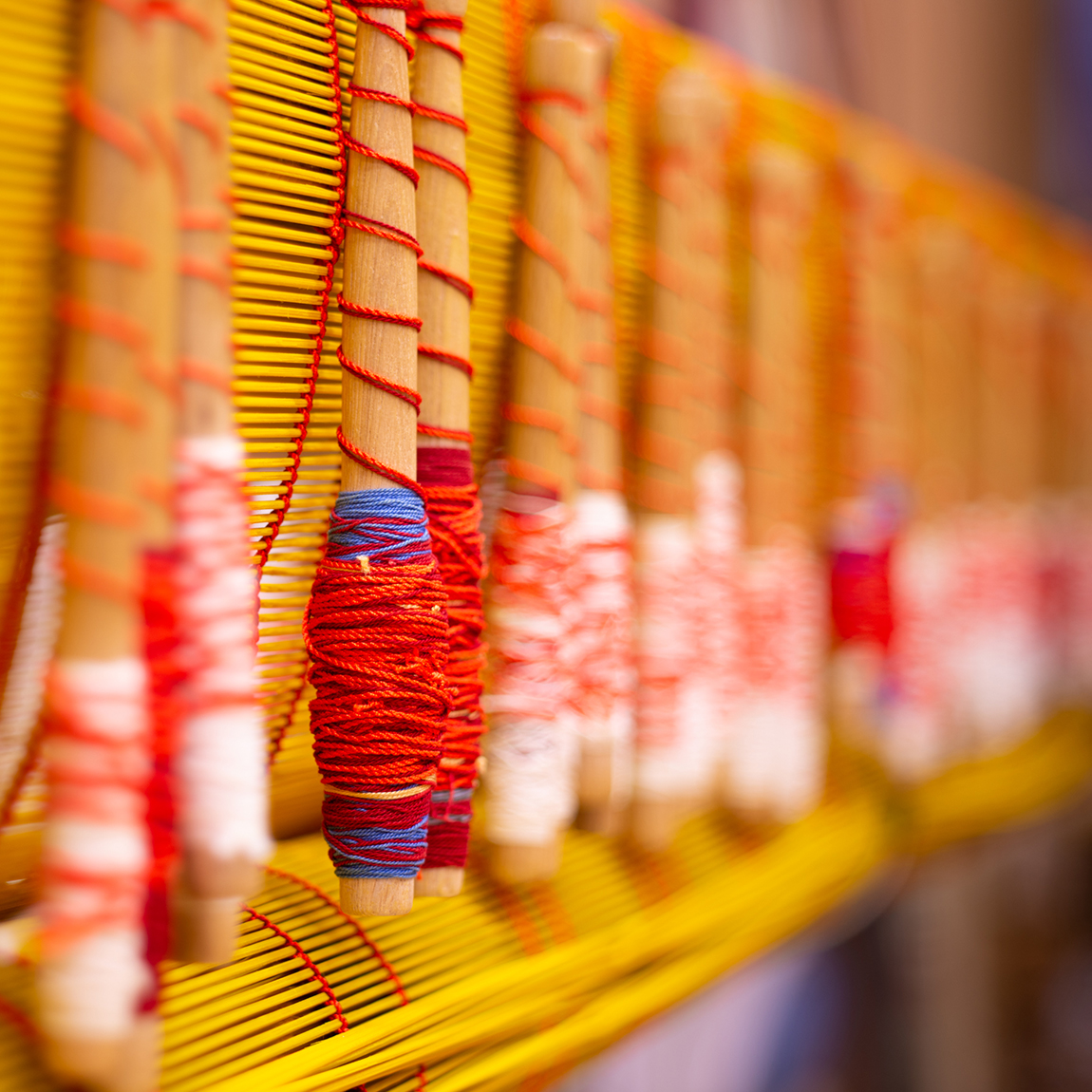

「型染めって今はほとんど誰もやってないんですよ。インクジェットのプリントではなく、これだけ手間をかけてやっていることに、どういう現代的意義があるのかを考えています」

ではそのことが、どのような現代的意義を持ち、いかにして人を納得させるのだろうか?

「とくに海外向けに売る時が顕著なんですが、製品に関する“トレーサビリティ”とか“文脈”をものすごく聞かれるんですね。その時に、型染ってすごく効力を発揮するんです。日本人のルーツとか神道とか、日本人らしさを語りやすい。見た人はそこにすごく感動する。世界が混ざった時代に、型染の固有性なら自分が何者かを伝えやすい」

現代アートに、型染めを

手がけたモノに対して、いかに人を納得させられるか。そのために、誰一人やってないことをやる。そこで、文脈が必要とされる。

日本人として、そして染工場に生まれた人間として、そんな固有の文脈を詰め込み昇華させた先に、今彼が最も興味を持っている世界がある。それが、現代アートだ。

彼が現在製作する「うどん」の型染は、いわゆる書の王道からすると揶揄されがちな「国道書道」(国道沿いによくあるラーメンやうどんの看板文字のこと)に端を発する。

「揶揄されるってことは、アウトローで、一定数は勝ち目があるんですよ。アンディ・ウォーホルがポップアートを極めた時代、バスキアはアウトローだった。そういうのが良い。しかも、型染や工芸の世界で、書を用いた現代アートをやってる人はあまりいないので、楽しそうだなと思って」

この「アウトローである」「誰もやってない」ことに合わせて、型染で書の現代アートに取り組む「文脈」もきちんと用意されている。

「書や文字の歴史を題材にする現代アート作家たちの多くは、書の歴史、ストローク、筆跡、にじみから作品をつくります。ただ、僕は書をやってきたわけではない。でも、デザインの仕事でずっと文字には関わってきたことと、神社の幟や店の暖簾を染めてきたという自分のルーツから動けると思ってやってます」

誰もやってないことで、自分の文脈がハマるポイントを探してきたという小野さん。40代になって変わったことは「人間関係」だと言うが、九州、工芸、現代アート、などいくつかの界隈での関わりで得た学びや経験を元に、「世の中で何が評価されるのか」を考えているという。そうして具体的な戦略を組み立ててから、自分がつくりたいモノをつくる。彼はまさにいま、その実験の最中にいるようだ。

最後に彼に、国東で暮らしたこの10年がどんな位置付けだったかを聞いた。

「修行期間ですかね。これから人生楽しくなるぞ、という予感です」。

よつめ染布舎

デザイナーの小野豊一がテキスタイルデザインを手掛け、主宰する染工房。 主に日本の伝統的染色技法である型染(かたぞめ)や筒描(つつがき)を用いて布を染め、衣服やのれん、手ぬぐいなど日々の暮らしの布を中心に制作している。最近では自然由来の染料を取り入れたり、プリントで染めたり型染に固執せず多様な作品作りも行っている。 小野さんのパートナーは陶芸家の岡美希さん。「内から湧き出る衝動でものをつくれる彼女をみていて、僕は詰め込み型でやるしかないなと思いましたね」と話すように、共にくらす家族の存在も彼の思想を育んでいる。工房は現在広島に移転。

SPECIAL

TEXT BY Kiiko Nakai

PHOTOGRAPHS BY Nozomi Moritani

25.04.23 WED 15:49